Русская Печка, Русская Печка!

Нет в добром доме теплее местечка!

Рук неустанных и щедрых творение —

Предкам великим благодарение!

Невозможно представить себе избу в русской деревне без русской печи, которую без преувеличения можно назвать душой любого русского дома. Приготовить, обогреть избу, помыться, затеять стирку, выспаться на теплушке, оставить до утра теплые щи - все это русская печка, которая не только вошла в поговорки и сказки, но и остаётся востребованной до сих пор.

Ученые исчисляют возраст предка русской печи многими тысячелетиями.

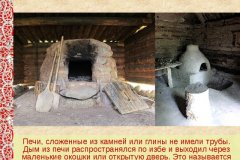

В Древней Руси широко применялся курной очаг ( без дымовой трубы) – черные печи или топка по-черному.

Курная изба и печь по-черному. Это русская печь, только без дымохода. У нее отдельный от дома фундамент и опечек, а в боку печурки. Загружается печь дровами и горшками через устье, через устье и дым выходит. Стены в избе чистые, закопчен только потолок.

И лишь в 15 -16 веках печи в жилых помещения были дополнены трубами и стали называться белыми или русскими.

Печи с трубой на Руси начали делать, когда освоили изготовление кирпича. Но не сразу люди отказались и от печей по-черному. Печь с дымоходом и трубой менее экономичная, она требует больше дров, так как тепло с горячим дымом уходит, что называется, в трубу – на обогрев улицы.

Вначале русские печи по-белому появились в домах богачей - бояр да князей, но к XVII веку широко распространились и среди среднего сословия. Основным центром печного искусства и выучки мастеров печных дел в период со времени создания Русского государства и до второй половины XVII в. были города Владимир и Москва. Здесь разрабатывалась технология изготовления печных изразцов, строились кирпичные заводы и чугунолитейные фабрики, изготовлявшие печные приборы – задвижки, дверки, ухваты и т.д.

Русская печь со временем приобрела массу удобных приспособлений. Например: шесток, полочку перед устьем печи, на которой хозяйка могла держать в тепле приготовленную пищу, печурки в боках печи, выступ на кожуке для хранения спичек и др. На шесток из печи после окончания топки выгребались раскаленные угли, предназначенные для кипячения самовара и для утюга. В неглубоких нишах в стенке печи (печурках) обычно сушили мокрые рукавицы, носки и портянки. На плечике печи рядом с кожуком хранилось сухое, гладкое без сучков березовое полено для щепания лучины для растопки. Лучину щепали большим тяжелым ножом-тесаком, который почему-то называли косарь.

И так, центральное место в доме занимала печь. Печь выкладывалась из кирпича и затем её белили. Печь была основой жизни, главным оберегом семьи, семейным очагом. Располагалась печь слева или справа от входа в помещение по диагонали от красного угла избы.

Начиная возводить избу, сначала определяли, где сложить печь, и лишь после этого делали планировку остальных помещений. Отсюда и пошли знаменитые пословицы и поговорки: «Плясать от печки» и «Догадлив крестьянин — на печи избу поставил».

Печь кормила, спасала от холода, избавляла от хвори. А сколько сказок было рассказано детям на печи! Недаром говорится: «Печь краса - в доме чудеса!»

Печку строили на настиле массивного сруба — опечье, а под ним оставляли пустое место — подпечье. На опечье хранили всю печную утварь: ухваты, кочерги, лопаты для выпечки хлеба. В подпечье зимой сажали кур, чтобы они грелись и лучше несли яйца.

В русской печи готовили пищу: варили, парили, жарили, запекали и «томили». Для приготовления пользовались горшками, корчагами, плошками, гусятницами, чугунками, сковородками, противнями. А чтобы поставить в печь и вынуть из нее что-то, использовали ухваты, сковородники (цапельники), деревянные лопаты. Обязательным атрибутом возле печи были: клюка или кочерга, емкость для гашения и хранения древесных углей, которые выгребали при окончании топки из печи. Вначале пользовались посудой из глины, а потом горшками из чугуна – чугунками. При печи было еще 2 кочерги для перемешивания углей и выгребания золы.

Интересный факт:

Зола из печи в деревнях использовались для стирки. Хозяйка складывала белье в чугунный горшок, наполненный водой, опускала туда мешочек с золой и ставила в печь. После кипячения с темно-серой золой белье становилось не только белоснежным, но и более прочным.

Золу складывали в специальную емкость во дворе – зольник. В деревнях на дорогу ни уголь, ни золу никогда не выбрасывали. Поэтому снег в деревне был чистый до самой весны. Весной золу раскидывали по огороду.

Печка не только грела и варила — в ней было достаточно места, чтобы париться. Мыться в печах предпочитали молодые девицы, опасавшиеся «банной нечисти». Издревле считалось, что печной пар исцеляет от множества болезней. Не зря говорили: всякая хвороба отцепится, если прогреть свои косточки в печи. Наши предки выгребали из протопленной печи угли и золу, а затем сажали на лопатах в топку прогреваться больных детей. Печная зола на Руси была обязательным компонентом мазей и отваров.

И конечно же на печи отдыхали и спали. Место для сна называли полати, иными словами, это были полки, на которых спали. Они устанавливались между стеной и печью. Места для сна строились в два яруса. На первом ярусе чаще всего спали взрослые, а на втором дети. На полках вмещалось до шести человек.

Летом, когда печь для обогрева не топится, на полатях сушили овощи и фрукты. В зимний же период нет лучшего места для сна, чем на теплых, от долго остывающей печи, полатях.

Сельские жители умели по печи предсказывать погоду. Существовал целый свод народных примет, по которому крестьяне подмечали разные детали, а затем толковали их значение.

Если дрова в печи горят с треском — будет мороз, а если с гудящим шумом — жди бурана.

Дрова горят вяло или гаснут — в ближайшие дни наступит оттепель.

Дрова в печи хорошо разгораются и горят с легким потрескиванием, а дым из трубы поднимается вверх — верный признак солнечного и безветренного дня. Дым выгибается коромыслом и стелется по земле — подтверждение предстоящего ненастья.

Настоящим испытанием для печей становились крепкие морозы матушки зимы — никольские, рождественские, васильевские или крещенские. В это время становилось понятно, достаточно ли долго печь держит тепло и много ли жару дают заготовленные дрова.

К печи в русском доме относились с большим уважением.

За свою многовековую историю печь постоянно совершенствовалась. В настоящее время русская печь мало где используется по назначению и постепенно уходит из употребления, потому что занимает много места и потребляет много дров, но служит дополнением к интерьеру, создавая атмосферу семейного уюта и доброй русской сказки.

Администрация музея истории города Первомайска